Wir ♥️ Seebach

Die Zürcher:innen ennet des Bucheggpasses kennen es nur vom Hörensagen: Seebach, eingeklemmt zwischen verwunschenen Wäldchen und geschäftigen Gleisen, das geheimnisvolle Nordlicht unter den Quartieren der Stadt, vergessenes Anhängsel von Oerlikon.

Moment, das können wir so nicht stehen lassen! Seebach ist grösser (4,72 km²) und hat mehr Einwohner:innen (2024: 28’336) als Oerlikon. Leutschenbach: komplett Seebach! Das Oerlikerhus, der «Campus Oerlikon» der Universität Zürich, der Veloplus: alles unsers! Neuoerlikon: Wir arbeiten dran. Wir haben nicht nur eine, sondern ganze zwei ÖV-Haltestellen, die ganz uns gewidmet sind: «Seebach» (Tram) und «Zürich Seebach» (S-Bahn).

Warum also der Minderwertigkeitskomplex? Wir wissen es auch nicht genau, denn wir leben eigentlich gerne hier. Seebach ist grün, aber nicht behäbig. Es ist Stadt und Agglo, ruhig und quirlig, konservativ und innovativ, ein super Mix. Vor allem ist Seebach voll mit verschiedensten Menschen: junge und alte, zugewanderte und verwurzelte, angelernte und studierte. Und diese Menschen leben nicht nur hier, sondern machen auch einiges zusammen: in ihrer Nachbarschaft, in Vereinen, Kirchen, Moscheen, Genossenschaften … es fägt!

PS: Wir kennen auch Leute in Oerlikon.

Ach ja, die Tagesschau kommt auch aus Seebach.

Wie Seebach Zürich wurde

1934: Das waren noch Zeiten! Damals war Seebach ein eigenständiges, von der Landwirtschaft geprägtes Dorf mit 5’612 Einwohner:innen. Fünf Jahre zuvor war der Elefant Tantor aus dem Tiergarten Seebach geflohen und fand ein trauriges Ende, als er vom Zug nach Chur erfasst wurde. Davon abgesehen war in Seebach während Jahrhunderten nicht viel passiert.

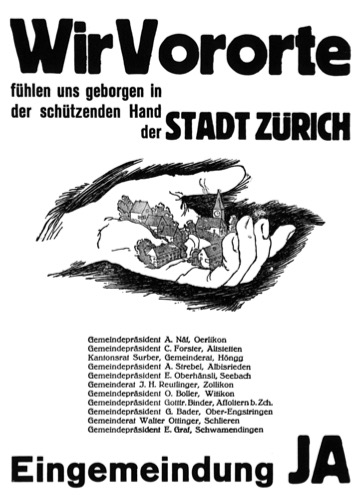

Doch 1934, ein Paukenschlag: Seebach verwandelte sich vom Dorf zur Stadt, indem es Teil Zürichs wurde. Es war tatsächlich eine Liebesheirat: Dem zugrundeliegenden «Vereinigungsgesetz» stimmten 68 % der Zürcher und gar 97 % des Seebacher stimmberechtigten Männer zu. Im gleichen Zug wurden auch zahlreiche weitere heutige Quartiere eingemeindet: Seebachs Nachbarn Affoltern, Oerlikon und Schwamendingen ebenso wie die weiter entfernten Albisrieden, Altstetten, Höngg und Witikon.

Seitdem ist Seebach abgesehen von einer Flaute in den 70er- und 80er-Jahren durchgängig gewachsen, und zwar meistens kräftig. Die Stadtwerdung war für ländliche Gemeinden wie Seebach ein tiefergreifender Prozess als für solche, die schon zuvor stadtnah waren. Beispielsweise sind heute 13 % der Zürcher Flächen mit Gebäuden bedeckt. Für die Stadt als Ganzes ist das doppelt so viel wie zum Zeitpunkt der letzten Eingemeindungswelle – für Seebach dagegen mehr als viermal so viel.

Auch heute entwickelt sich Seebach rasant weiter. Das Quartier hat seinen ländlichen Charakter noch nicht ganz abgelegt, hat aber auch pulsierende urbane Ecken. Neben der «traditionellen» Mischung aus Schweizer:innen einerseits und Ausländer:innen auf der Suche nach günstigem Wohnraum andererseits finden sich zunehmend auch gutverdienende Expats ein. Zahlreiche neue Siedlungen entstehen und mit Leutschenbach entpuppt sich ein ganz neues Teilquartier. Die Geschichte von Seebach ist noch nicht zu Ende erzählt!

Die erste Volksabstimmung zur Eingemeindung fand 1929 statt und wurde abgelehnt. Hier ein Plakat von der zweiten Abstimmung 1931, die die Eingemeindung besiegelte.

Das Seebach von einst

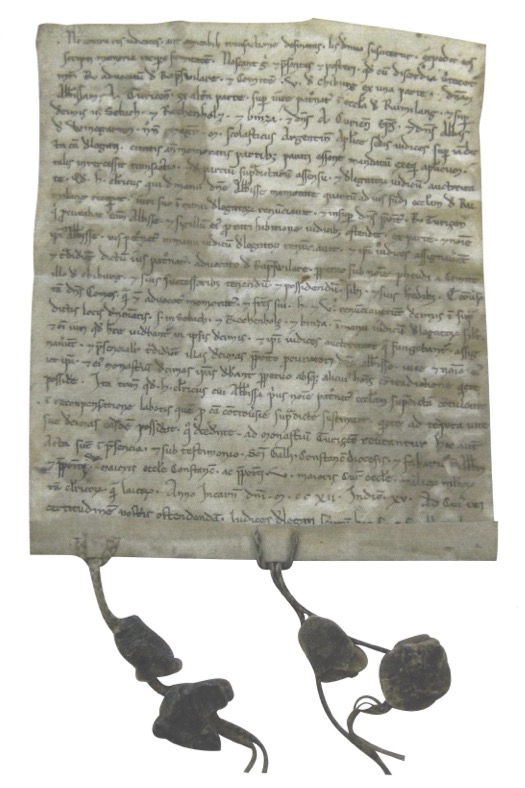

Das gilt auch für das andere Ende der Geschichte. Denn doch, Seebach gab es auch schon vor 1934. Erstmals urkundlich erwähnt wird es sogar schon 1212, und zwar im Zusammenhang mit einem Streit um Pfründe. Dieser wurde am Ende mit einem Tausch beigelegt: das Kirchenpatronat in Rümlang gegen den Zehnten von «Sebach et Rechenholç et Binza», der an die Äbtissin des Zürcher Fraumünsters ging.

Die Lage im Dunstkreis Zürichs ist ein roter Faden in Seebachs ruhiger Geschichte. Nicht nur die Fraumünsterabtei, sondern auch das Grossmünsterstift besass schon früh Land in Seebach. 1424 gingen die Hoheitsrechte an die Stadt Zürich über und mit der Reformation etwa 100 Jahre später auch die Rechte des Fraumünsters. 1424 zählte Seebach übrigens gerade einmal 55 Einwohner:innen.

Das heutige Seebacher Wappen, das auch der Quartierverein verwendet, geht auf eine Vorlage für eine Wappenscheibe aus dem Jahr 1693 zurück. Als Gemeindewappen eingesetzt wurde es allerdings erst 1928. Bis etwa zur Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Wappen für kleinere Gemeinden nämlich gar nicht üblich. Seit 1839 hatte Seebach dann ein Wappen mit gekreuzten Pflugscharen geführt.

Dieses Motiv wurde allerdings rasch zum Anachronismus. Denn die Landwirtschaft als dominanter Wirtschaftszweig Seebachs wurde schon seit den 1830er-Jahren nach und nach von der Industrie abgelöst. Anfangs fanden viele Seebacher:innen Beschäftigung in der Textilindustrie, später dann in der aufstrebenden Maschinenindustrie Oerlikons (da ist es wieder). Auch in Seebach selbst siedelte sich Industrie an, deren Herzstück die Maschinenbau AG war. Von 1897 bis 1931 hatte Seebach mit der Zürich-Oerlikon-Seebach-Strassenbahn sogar einen eigenen Verkehrsbetrieb.

Die Industrialisierung war es auch, die Seebach wie viele andere Agglomerationsgemeinden in die Arme Zürichs trieb. Denn während sich in Seebach mehr und mehr Menschen niederliessen, arbeiteten sie meist ausserhalb. Das ortsansässige Gewerbe zahlte hingegen nicht genug Steuern, um öffentliche Dienstleistungen wie das Schulwesen finanzieren zu können. Heute hat Seebach dagegen 29’068 Arbeitsplätze (Stand 2024) – mehr, als Menschen hier leben; einer der positiven Effekte der Eingemeindung von 1934.

Seebachs erste Erwähnung: Urkunde I.A.11 aus dem Zürcher Stadtarchiv

Seebachs Wappen mal anders: gekreuzte Pflugscharen auf einem Briefkopf (ca. 1920)

Mehr Geschichte?

Sie haben noch nicht genug? Vielleicht interessieren Sie zwei Publikationen, die der Quartierverein (mit-)herausgegeben hat:

- Quartierverein Seebach (1983): Unser Seebach. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse an einem gedruckten Exemplar haben.

- Verein Ortsmuseum Seebach (2012): 800 Jahre Seebach

Der Verein Ortsmuseum heisst heute Verein Ortsgeschichte und bietet auf seinen Seiten reiche Informationen zur Geschichte Seebachs, z. B. zu den alten Bauernhäusern auf dem Buhnhügel und zu historischen Ansichtskarten.

Im Druck vergriffen, digital verfügbar: das Kompendium «Unser Seebach»